【エッセー】再結成のオアシス、郷愁のツアーで再燃する90年代の威勢と楽観主義

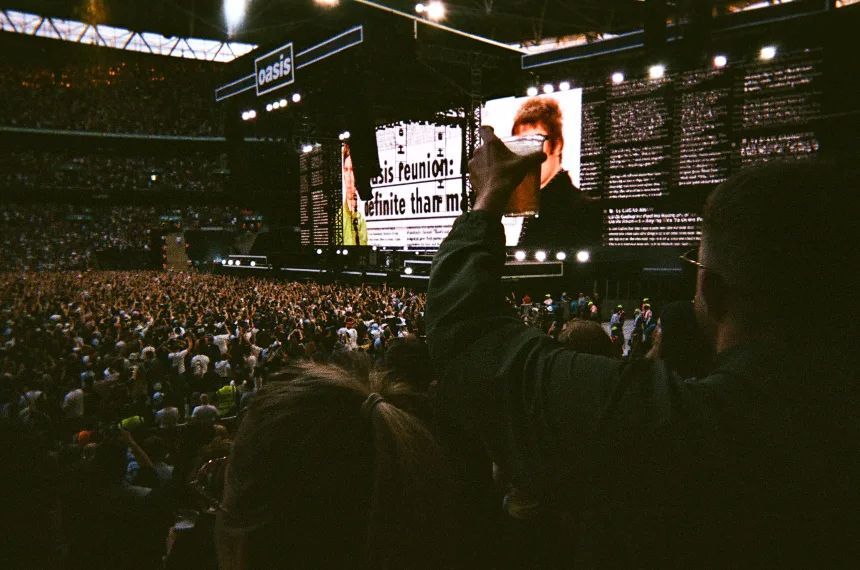

ロンドン(CNN) 「長かったな」。リアム・ギャラガーはそう言って、7月30日の夜、ロンドンのウェンブリー・スタジアムに集まった9万人のファンを迎えた。「離れないでいてくれてありがとう。俺たちも必死でやらないとな。バンドでいられるように!」

オアシスのボーカルはこのところ寡黙になったが、兄のノエルが書いた詞を歌う時は別だ。ただ2人が並んでインタビューに答えることはなく、その分を歌に語らせる。そうしたやり方がバンドには合っているようだ。既にチケットが完売した41公演をこなしながら5大陸を巡る。オアシスの再結成ツアーは先月始まったばかりだ。

リアムの何気ない言葉は、まるで我々がギャラガー兄弟の過去の不仲を巡り、一つの同意に至ったかのようだった。2人の亀裂により、バンドは2009年に解散。再結成する日はもう来ないように思われた。ステージ登場時には握り合った両手を高く掲げて、2時間後の退場時には短い抱擁を交わし、兄弟は聴衆に結束を示した。聴衆が堪能したこの日のステージは、まさしく何かの再来に他ならなかった。多くの意味でそうだ。16年の時を経て、オアシスがとうとう、見事な姿で帰ってきた。

オアシスのロンドン公演が行われるウェンブリー・スタジアムへ続く道を歩くファン/CNN

幼少期というのは物事の始まりに満ちている。そこでは思い出がそのまま歴史になる。初めてのサッカーワールドカップ(W杯)、初めての夏季オリンピック、初めて聴いたアルバム。 筆者にとってそれは「モーニング・グローリー」だった。1995年にリリースされたオアシスの2枚目のアルバムだ。94年のデビューアルバム「オアシス」は、印象が薄かった。シングルでリリースされた「スーパーソニック」や「リヴ・フォーエヴァー」その他が入っているが、当時はまだピンと来なかった。それでも「モーニング・グローリー」には衝撃を受けた。頭の中にパッと光が差すようだった。「シャンペン・スーパーノヴァ」、「サム・マイト・セイ」、「ワンダーウォール」などの楽曲。これこそ生きた文化であり、歴史だった。

父親のカセットテープがすり切れるほど、カーステレオで聴いた。「ロール・ウィズ・イット」の歌詞は、リバプール生まれの子どもにかかると決まって台無しになった。それでもそう遠くないマンチェスターから出てきたバンドが作った楽曲は、実際相当素晴らしいということを認めざるを得なかった。他の多くも同意見だった。「モーニング・グローリー」は発売第1週で35万枚近くを売り上げ、これまで世界で2200万枚以上売れている。今や史上最高のロックアルバムの一つとも目されている。

英国内外の数え切れない人々にとって、そのアルバムは数週間、数カ月、数年が経過してさえも強烈な印象を残した(本人が望もうと望むまいと)。30年後も一世を風靡(ふうび)したその思い出は消えずに残り、歌詞は舌に染みついている。後は無愛想な兄弟がステージに上がりさえすれば、一語一語がすぐにでも口からこぼれ落ちる状態だった。

ウェンブリー・スタジアムに到着するファン/CNN

オープニング曲は「ハロー」。「帰ってこれて嬉(うれ)しいよ」と繰り返す歌詞が、ライブの雰囲気を決定づける。激しくて勢いのある、やや速いテンポの演奏。これがオアシスからの、新旧のファンへの挨拶(あいさつ)だった。そこには、らしくない多少の謙虚さも見て取れる。続く楽曲は「アクイース」。ここでも兄弟の和解が語られる。「お互いの存在が必要だから/お互いを信じ合う俺たち」。ノエルはそう歌った。「アクイース」は人気の高いカップリング曲で、兄弟が交互にリードボーカルを取る珍しいナンバーだ。

バンドは休む暇もなく歳月を巻き戻し、立て続けにヒット曲を演奏した。「シガレッツ&アルコール」では、「ポズナン・ダンス」が披露される一幕も。これはギャラガー兄弟が熱狂的にサポートするフットボールクラブ、マンチェスター・シティーが取り入れた応援スタイルで、興に乗った観客がピッチに背を向けて肩を組み、一斉にジャンプする。この日はバンドのファンが飛び跳ねる番だった。それでもとにかく騒々しかったのは、「ハーフ・ザ・ワールド・アウェイ」や「リトル・バイ・リトル」のようなバラードに入る時だ。この場の状況で、これらの楽曲は真の意味でのアンセム(賛歌)だった。「またあの歌だ」。リアムがそう冷やかして始まった「ワンダーウォール」。彼は一音も歌う必要がなかった。それほどまでに思い思いの歌声が、スタジアムに響き渡っていた。

幸福感に満ちた聴衆は、怒りを込めて振り返ることもなく、郷愁で目に涙を浮かべていた。こういったことが、2025年にオアシスを見るという無邪気な喜びになる。ただのバンドでありながら、そこを一つの入り口に、我々は近い過去へと導かれていく。そしてそれほど近くはない過去へさえも。

兄のノエルと弟のリアムのギャラガー兄弟の関係を扱った映像が、ステージ上のスクリーンに流れる/CNN

ルック・バック

オアシスが1996年9月に「モーニング・グローリー」ツアーを終えるまでに、英国の保守党政権はガス欠寸前の状態に陥っていた。これを追い風にトニー・ブレアとニュー・レイバー(新しい労働党)は、翌年の選挙で地滑り的勝利を収める。国民が楽観主義に沸き立つ中、政府は「クール・ブリタニア」戦略を掲げ、ノエルをはじめとするアーティストを首相官邸でのパーティーに招いた(「その場でナイトの称号をもらえると確信していた」と、後にノエルはメディアに明かしている)。当時の英国は、再び意気揚々とグローバルな舞台を闊歩(かっぽ)していた。ポップカルチャーの神々が打ち立てた新たな殿堂を前面に押し出しながら。おまけに、世界は気候変動対策にも取り組もうとしていた。

時代の流れと地政学が、英国の楽観主義を徐々に蝕(むしば)んでいった。必然的に、音楽でも政治でも2000年代が進むにつれて成長は頭打ちとなった。国内情勢で言えば、ギャラガー兄弟がどれだけ内輪もめを繰り広げようと、首相官邸で起きていることに比べればまだたいしたことはないという状況だった。

09年夏、オアシスは唐突に解散した。翌年の春には労働党が保守党と自由民主党の連立与党に政権を明け渡す。労働党の政権復帰(またも地滑り的勝利)が実現するのは、14年後の2024年7月のことだ。それから1カ月後、オアシスが再結成を発表する。あまりの偶然に、バンド復活は政府の心理作戦なのかとあるコメンテーターが疑問を呈したほどだった。

冗談はさておき、今夏の英国でのライブにある象徴的意味が付随しているのは既に動かしがたい事実となっている。数百万人のファンが奪い合っているのはチケットだけなのか、それともそれ以上の何かなのか?

「1990年代は今、畏敬の念を抱かれている。恐らくは最後の素晴らしい10年間として。当時俺たちは自由だった。誰もインターネットの奴隷になどなっていなかったし、ネットのせいで世界の神経症がむかつく麻痺(まひ)状態にまで進行することもなかった」。ノエルは2021年のGQ誌のインタビューでそう語っている。

その後の出来事で、彼の見方を誤りだと証明できるものはあまりない。

熱唱するボーカルのリアム・ギャラガー。聴衆の中には本人に影響を受けてバケットハットを着用するファンの姿が多数見られた/CNN

彼らを好むにせよ好まないにせよ、オアシスは過ぎ去った時代を言い換えるための何かになってしまった。彼らがいなくなっても、その印象にはかえって磨きが掛かる。バンドが姿を消してから、英国は世界的な金融危機、緊縮財政、欧州連合(EU)からの離脱、そして新型コロナ感染症のパンデミック(世界的大流行)を経験した。多くの人が一晩で忘れたいと思うような数多くのことを。我々のノスタルジア(若いファンの場合はアネモイアか)に応えるべく、これまでのところ今夏のオアシスはライブのセットリストを変えていない。中身はほぼ全て、彼らの1990年代のアルバムから選ばれており、我々をポケベルやVHSの時代に連れて行ってくれる。そこでは「こうして電話のそばに座って」という歌詞から特定のイメージがすぐに浮かぶ。「シャンペン・スーパーノヴァ」の中で使われる波音を聞いても、幸福なことにその波がマイクロプラスチックだらけだとは知らないままでいられる。

ウェンブリーの中では、時間そのものが押しつぶされていた。90年代の典型的なヘッドウェアだったバケットハットの海がステージから広がり、ビールの染み込んだアディダス・ガゼルが立ち見エリアの場所を取り合っていた。バーに入れば、伝説となったネブワースでのオアシス野外ライブのTシャツを着た男性が2人。1着はビンテージ物。もう1着は96年の夏に入手したにしてはパリッとし過ぎで、色落ちもしていなかった。そんなことの全てに加えて、リアムが大声で歌う「リヴ・フォーエヴァー」を聴けば、これまでの年月が溶け去ってしまうのにはほぼ十分だった。あくまでもほぼ、ではあるが。

さすがにそれ以上のものを求めるのは、どんなバンドに対しても無理がある。ただ少なくともごく短い時間だけ、90年代のスピリットは確かに戻ってきた。そしてその景色は、そう、Fワードが付くほどの、途方もないものだった。

(オアシスは週末にロンドンでの追加公演を行った後、スコットランド、アイルランド、カナダ、米国、メキシコ、韓国、日本、オーストラリア、アルゼンチン、チリ、ブラジルを回る。チケットは完売で、11月までの日程)

◇

本稿はトーマス・ページ記者によるエッセーです。