オリオン座のベテルギウス、隠れた伴星が公転している可能性

(CNN) オリオン座のベテルギウスについて、これまで未確認だった伴星と見られる天体が存在する可能性があることを天文学者らが明らかにした。ベテルギウスの光度の変化に関係があるとの見解を示唆している。

赤色超巨星のベテルギウスは夜空の星の中で最も有名かつ最も明るく輝く星の一つ。天文学者らはかねて、その明るさが時と共に変化することに強い関心を寄せてきた。現在彼らは新たに検知された天体がベテルギウスの明るさの変化を理解する上での鍵を握るかもしれないと考えている。

2019年の終わりから20年初めにかけて、ベテルギウスは急速にその明るさを失った。これを受け天文学者らは、この恒星が超新星爆発を起こす瀬戸際にあると考えた。「グレートディミング」と呼ばれるこの現象以降、天文学者らはベテルギウスが巨大な塵(ちり)の雲を排出し、地球に届く明るさの一部を一時的に遮断したと判断した。

「グレートディミング」をきっかけに、ベテルギウスにまつわる長年の謎の解明に向けた関心が高まった。ベテルギウスの明るさは、6年のサイクルで定期的に変動する状態が数十年続いていた。

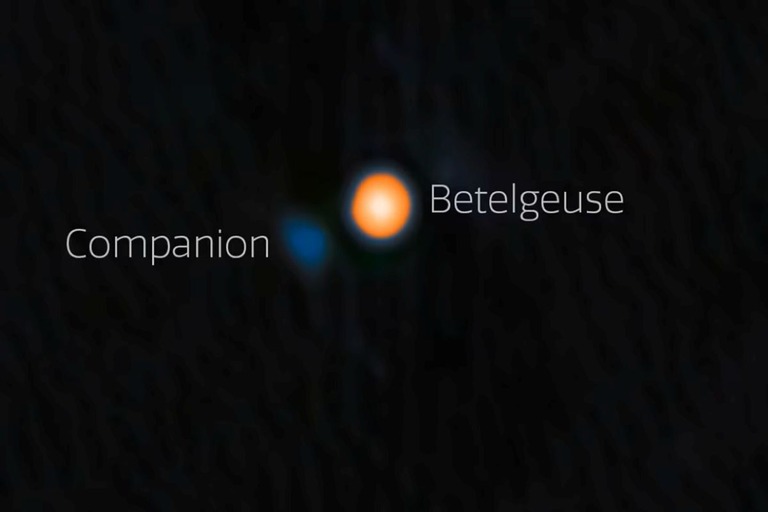

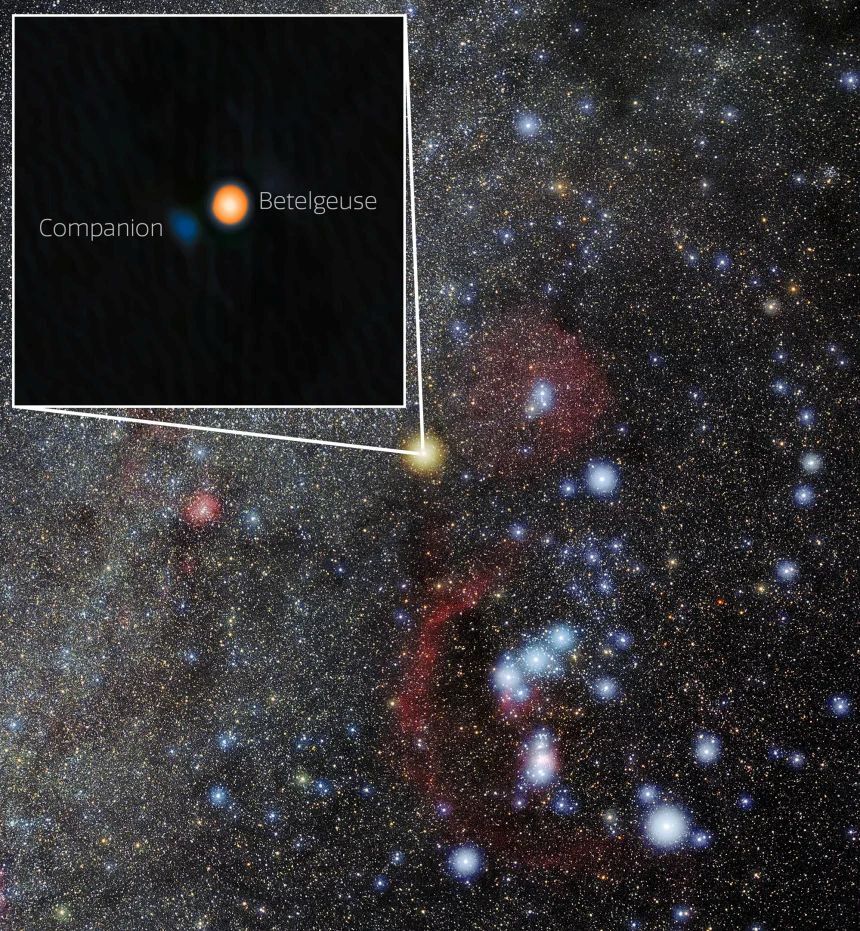

ここへ来て、天文学者のチームは一つの説明を導き出した。米ハワイにあるジェミニ天文台の観測装置を使い、通常とは異なるイメージング技術を活用。伴星と思われる天体を垣間見ようと試みた。

ベテルギウスと伴星に関する論文は、7月24日付の科学誌アストロフィジカル・ジャーナル・レターズに掲載された。

ベテルギウスと伴星が互いに公転する様子を表したイメージ動画

論文共著者で米航空宇宙局(NASA)エイムズ研究センターの上級研究科学者、スティーブ・ハウエル氏によると、ベテルギウスは直径が太陽の約700倍。質量は18倍で、明るさは7500~1万4000倍に上るという。

ベテルギウスが誕生したのは1000万年前と、太陽の推定45億年前に比べれば極めて短い年月しか経過していないが、その巨大さが示すように中心部の水素は既に燃焼し尽くされ、寿命の終わりへと近づいている。

長年の観測からその光度はおよそ416日ごとに増減を繰り返していることが分かっている。脈動するようなこの明るさの変化は、赤色超巨星に典型的な現象だ。

しかしベテルギウスには、これ以外にも通常と異なるパターンが見られる。ハウエル氏が電子メールで述べたところによると、この数十年、ベテルギウスは約2170日(約6年)という格段に長い周期でも明るさを変えている。これまでその理由は説明されないままだった。

二つの独立した天文学者のグループが14年に発表した論文で、まだ観測されていない伴星がこの明るさの変動を引き起こしている可能性があると示唆した。しかしハッブル宇宙望遠鏡とチャンドラX線観測衛星による観測ではそのような天体の証拠は見つからなかった。ベテルギウスの大きさと明るさが、伴星発見の試みを困難にしていた。

そこでハウエル氏のチームは、スペックル・イメージングと呼ばれる技術を使用した。これは極めて短い露光時間で目標天体を撮像し、地球の大気によるゆらぎを除去することで高解像度の望遠鏡画像にする手法だという。

スペックル・イメージングの技術で、ベテルギウスと伴星の解像度を高める

スペックル・イメージングを駆使した結果、一つの若い、青みがかった天体の存在が明らかになった。この星はまだ中心部で水素を燃焼させておらず、質量は太陽の1.5倍しかない。

伴星の明るさはベテルギウスのわずか0.4%。ただハウエル氏の指摘によれば、この暗さは伴星の発見を難しくした理由の一つに過ぎない。他には伴星とベテルギウスが互いに近い位置にあったことも影響した。双方を隔てる距離は、地球と太陽の間の約4倍しかなかった。

超巨星をこれほど近くで周回する伴星を検知したのは今回が初めてだと、論文著者らは述べている。

ベテルギウスの位置を示したオリオン座の画像/International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

一方でサイモンズ財団フラットアイアン研究所のリサーチフェロー、ジャレッド・ゴールドバーグ氏は、スペックル・イメージングで常に正確な結果が出るわけではないことから、伴星の検知を確認するには今後も観測を行う必要があると指摘する。同氏は新たな研究に関与していない。

伴星の存在がベテルギウスの6年周期の光度変化に具体的にどう関係しているのかも依然として不明だ。ゴールドバーグ氏は、伴星の公転によりベテルギウスを取り巻く塵に変化が生じ、明るさに影響が出ている可能性があるとみている。

同氏は電子メールで、「ベテルギウスの光度は伴星が後ろにあるときにより暗くなり、前にあるときにより明るくなる」と説明。これは日食や月食とは真逆の現象だが、ベテルギウスを取り巻く塵を伴星が押しのけて公転するためこうしたパターンが生じる公算が大きいという。

望遠鏡で伴星の存在を確認できる機会は、27年11月に訪れるとみられる。この時期に伴星はベテルギウスから最も遠い距離にあり、見つけやすくなると考えられる。

ベテルギウスがいつ爆発するのかは、天文学者たちにも判然としない。「明日かもしれないし、100年後かもしれない」(ハウエル氏)

ハウエル氏によると、ベテルギウスと伴星は同時期に誕生した公算が大きいが、伴星の方はまだ正常な星の状態にある。このままいけば、伴星の公転軌道は徐々にベテルギウスに近づき、およそ1万年以内に衝突する可能性がある。

それより前にベテルギウスが爆発すれば、伴星も超新星爆発に巻き込まれて破壊されると、ハウエル氏は語る。「どちらの恒星にとっても未来は暗い」