5億年前の爆発的な生命進化、グランドキャニオンで発掘した化石から詳細判明

(CNN) 古生物学者らがグランドキャニオンで発見した見事な化石から、5億年前に起きた複雑な生命の出現に関する詳細が明らかになった。

新たに見つかった現地の動物相の痕跡は、当時の環境が生命の繁栄と多様化にとって理想的だったことを示唆する。この進化上の好機を活用する形で、様々な初期の動物群が出現したことが新たな研究により判明した。

この期間の「カンブリア爆発」と呼ばれる現象は、約5億4000万年前に地球上の沿岸域で発生。現代に存在している大半の動物のグループ(門)が、その比較的短い時期に出現したと科学者らは考えている。

当時のグランドキャニオンは現在よりも赤道に近く、一帯は温暖で浅い海に覆われていた。海には現在のエビやダンゴムシ、ナメクジに似た水生生物が生息しており、新たな方法で豊富な資源を取り込んでいた。

研究者らはグランドキャニオンの堆積(たいせき)岩に目を向け、生命の歴史におけるこの重要な年代の謎を解こうとした。カンブリア紀の化石の大半は、ブライトエンジェルシェール(頁岩<けつがん>)の層から見つかった。

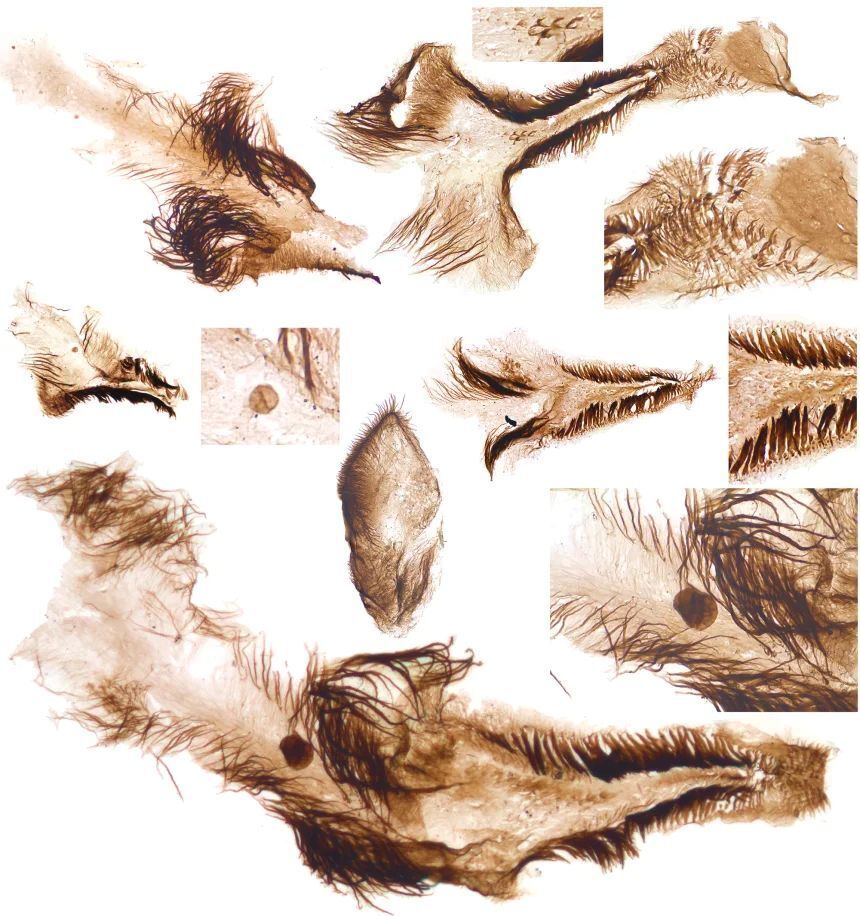

研究チームの予想では、発見される化石はほとんどが、この地域に典型的な固い殻を持つ無脊椎(せきつい)動物のものになるとみられていた。しかし発掘した岩石には、生物の体内の断片が優れた保存状態で残されていた。それらは極めて小さな軟体動物や甲殻類、「ペニスワーム」とも呼ばれる 「鰓曳(えらひき)動物」などのものだった。

23日付の科学誌サイエンス・アドバンシーズに掲載された論文の第一著者、ジョバンニ・ムッシーニ氏は、この種の化石から当該の生物の形態学や外観、生態が非常に明解に把握できると説明。殻の部分の化石ではそれは不可能だと指摘した。同氏は英ケンブリッジ大学の博士課程の学生で、地球科学を研究している。

カンブリア紀の甲殻類の各部位。外殻ではなく内部の構造を確認できる化石が発見された/Mussini et al.

高性能顕微鏡を使用することで、研究チームは軟体動物の微少な歯や毛の生えた足、甲殻類の臼歯といった部位の調査が可能になった。そこで得られる珍しい知見から、カンブリア紀の動物たちが生物学的に複雑な方法で環境に順応していたことが明らかになった。

科学者らは今なおカンブリア爆発が起きた要因について議論しているが、最も広まっている説によれば、地球の大気中の酸素が約5億5000万年前にゆっくりと増え始めたことがきっかけだ。米スタンフォード大学の地球・惑星科学准教授、エリック・スパーリング氏が述べた。

酸素は食べ物の代謝の非常な効率化を促し、動物たちは集団行動や獲物の捕獲に以前より多くのエネルギーを使えるようになったとスパーリング氏は指摘する。同氏は今回の新たな研究に関与していない。

捕食者の出現で身を守る競争に拍車が掛かり、様々な生態や機能を持つ生物が爆発的に増えたとスパーリング氏は示唆した。

カンブリア紀にグランドキャニオンを覆っていた海の深さは40~50メートルで、生態系は波の影響を受けることなく、なおかつ日光が海底の植物に届く状況だった。これらの植物が光合成で酸素を作り出したとみられる。

グランドキャニオンの化石から明らかになった捕食システムの中には、今日の生物に共通するものもあれば、非常に異質なものもある。

「カクタスワーム」の捕食の動きを示したイメージ動画

最も風変わりな部類に入るのが「カクタス(サボテン)ワーム」の名でも知られる鰓曳動物の一種だ。体長約10センチの細長いこの動物は、全身が無数の歯で覆われている。捕食時には、筒状に伸ばした体を口の部分から内側に裏返しながら縮める動きをする。この動きの中で、無数の歯を使って餌を体内に取り込んでいく。

他にも小さな臼歯の列や、昆虫の腹板に当たる部位、櫛(くし)状の足など、甲殻類のものと思われる化石も見つかっている。いずれも年代は5億200万~5億700万年前だ。現在のアルテミアと同様、これらの甲殻類は毛のような足を駆使して水中を漂う餌を捉え、口へと運んでいた。口の中では臼歯が餌をすりつぶしたと、ムッシーニ氏は説明する。臼歯の間に収まった、不運なプランクトンの姿も確認したという。

現在のナメクジに似た軟体動物からは、鎖状の歯が確認できた。海底から藻やバクテリアをこすり取る際、この歯が役立っていた公算が大きい。

ムッシーニ氏は、こうした生物の補食の仕組みが分かるのは研究の最もわくわくする部分の一つだと話す。それにより生物たちの生態がよく分かり、結果として環境との関わり方についても多くの知見が得られるからだという。