中世イングランドの口承物語、スペルミスによる誤解を解く新研究

(CNN) 中世からルネサンス期にかけてのイングランドで口伝えに広がっていた物語が、断片的に書き留められた際のスペルミスで大きく誤解されていたとする研究結果を、英ケンブリッジ大学のチームが発表した。

この物語は12世紀に生まれた「ソング・オブ・ウェイド」。怪物と戦った英雄の話と考えられてきた。当時は広く人気を集め、英文学の父と呼ばれる14世紀の詩人ジェフリー・チョーサーの作品にも2回登場したほどだが、今ではほぼ忘れ去られている。

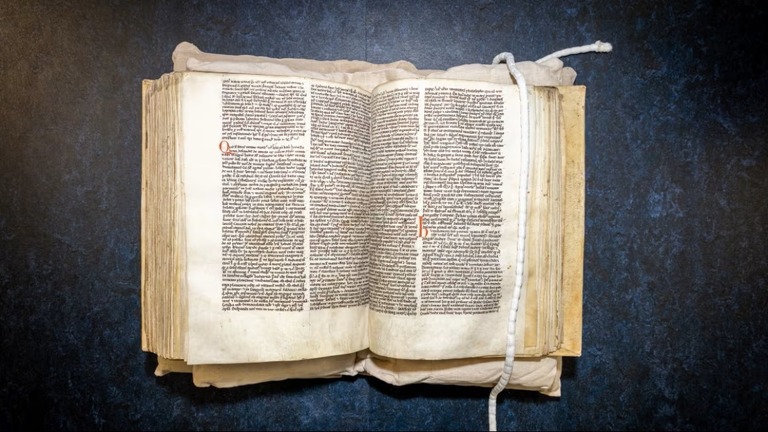

文字の形で記録に残っているのは、130年近く前に発見された13世紀のラテン語の説教のみだ。この中に、物語の断片が中世英語で引用されていた。

文中の「ylues」という単語は「elves(小人)」と訳され、想像上の生き物が跋扈(ばっこ)する世界を連想させてきた。

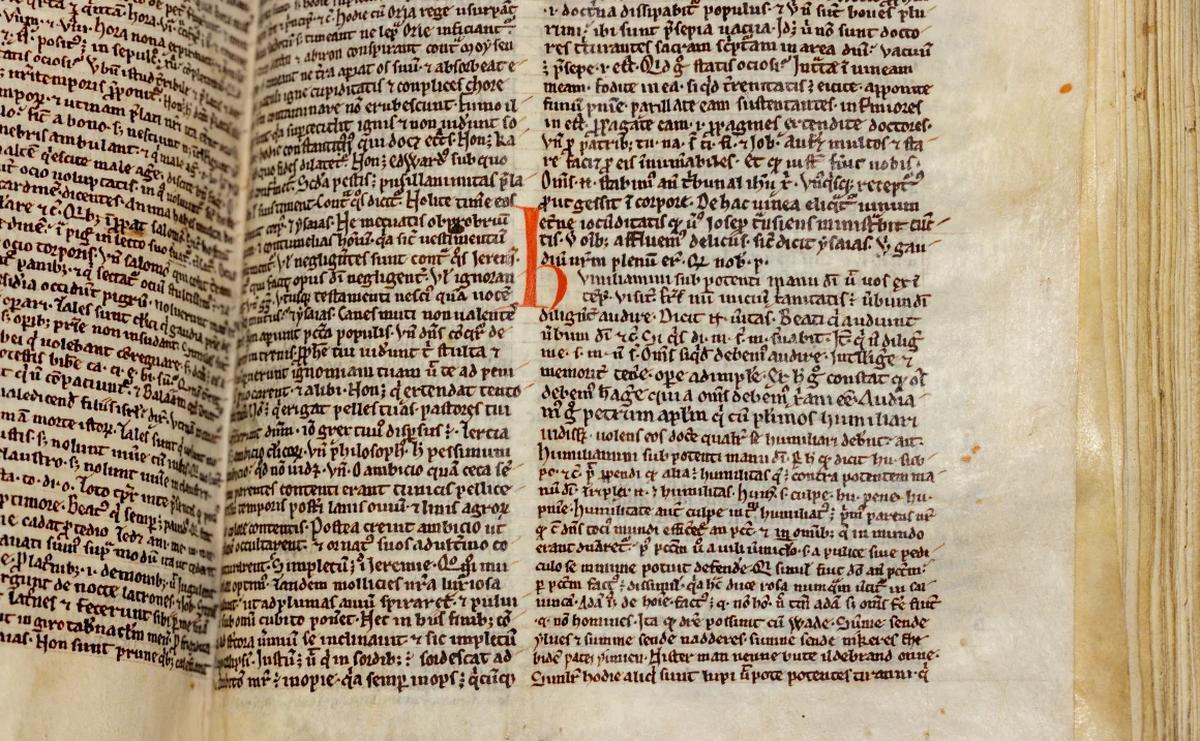

その解釈に異議を唱えたのが、ケンブリッジ大学の研究チームだ。15日付の英語英文学研究誌「レビュー・オブ・イングリッシュ・スタディーズ(RES)」に発表された分析によると、「ylues」の「y」は「w」の誤りで、筆記録の担当者によるミスだった。「elves」は実は「wolves(オオカミ)」で、危険な人物の例えに使われたと考えられる。

引用文にあるもうひとつの単語は今まで「sprites(精霊)」と訳されてきたが、これも「sea snakes(ウミヘビ)」の間違いだったという。

新たな解釈によって、説教に引用された語句だけでなく、ソング・オブ・ウェイドという物語の全体像が変容した。主人公のウェイドが戦った相手は架空の怪物ではなく、現実世界の脅威だったことになる。論文の共同執筆者でケンブリッジ大学特別研究員のセブ・フォルク博士は、英国に古くから伝わる英雄叙事詩「ベーオウルフ」によく似た物語という位置づけが覆されたと語る。ベーオウルフは、勇者たちを食い殺す怪物グレンデルを倒した伝説的英雄の話だ。

フォルク博士はCNNへのメールで、ウェイドは実は、騎士道や恋愛を題材にした文学ジャンル「騎士道物語」の主人公に近いとの見方を示した。

中世の「ミーム」

ソング・オブ・ウェイドに言及した説教を研究するジェームズ・ウェイド博士(左)とブ・フォルク博士/Courtesy of the Master and Fellows of Peterhouse/University of Cambridge

論文の共同執筆者の一人、ケンブリッジ大学准教授のジェームズ・ウェイド博士によれば、ソング・オブ・ウェイドとそれを引用したラテン語の説教全体を合わせて分析した研究は初めてだったという。

実際、研究チームが誤解に気付いたのは、この説教の文脈がきっかけだった。

説教は謙虚さについての内容で、人々の中には「オオカミもいる。例えば強力な暴君のように」と警告し、そのほかにも動物の好ましくない特性が人間にみられる例を挙げていた。従来の翻訳では「中には小人も、ヘビも、水辺に生息する精霊もいる。人間はヒルデブランド(ウェイドの父親)だけだ」となっていた。

新たな解釈では「中にはオオカミも、ヘビも、水辺に生息するウミヘビもいる」となり、説教全体の主旨にもうまく一致する。

中世の説教師がこうした大衆的な物語に言及すること自体が、極めて異例だったとの指摘もある。

フォルク博士は、説教師がソング・オブ・ウェイドを取り上げた時、聴衆がそれを「聞き覚えのある大衆文化の一要素、つまりミーム」として受け取ることを期待していたのは明らかだと主張する。同博士はさらに「この説教を詳しく研究することで、そういう大衆文学が文化全体にもたらした反響をよく理解することができる」と述べた。

中世の説教のなかにソング・オブ・ウェイドへのポップカルチャー的な言及が見つかった/Courtesy of the Master and Fellows of Peterhouse/University of Cambridge

ロマンスかファンタジーか

解釈が変わったからといって、ウェイドの物語がリアリズムばかりに基づいていたというわけではない。直接引用した例はほかに見当たらないが、ウェイドに言及した過去数世紀のさまざまな資料から、空想的な内容がかなり含まれていたことがうかがえる。

フォルク博士によれば、あるロマンス作品には、ウェイドが竜を殺すという記述があった。英国の郷土史研究家ジョン・リーランドが1530年代に記録したイングランド北部ヨークシャー地方の言い伝えでは、ウェイドは「巨大な背丈」だったとされる。ほかにも、ウェイドの父親が巨人だった、母親が人魚だったと書かれた資料があるという。

実際のところ、この時代の騎士道物語はファンタジーの要素をよく取り入れていた。中世の騎士道ロマンスと神話の間には必ずしもはっきりとした境目がなかったとも言われている。

ともあれ、ソング・オブ・ウェイドを中世のロマンスに近いジャンルの話として見直せば、チョーサーが宮廷騎士のロマンスを描いた場面でなぜウェイドに言及したのか、その理由も説明がつく。

「チョーサーがこういう場面でベーオウルフのような『暗黒時代』の戦士を出すのはおかしい」と、フォルク博士は言う。「ウェイドが中世ロマンスの主人公を指していたと考えれば、もっと納得がいく」

ウェイドの物語は中世イングランドの大衆文化に欠かせない存在だったことがうかがえるものの、人気はやがて衰えた。18世紀には文字による記録の形跡もなく、物語を知る者さえすでにいなかった。「かつてはだれもが知っていた常識の一部が突然消えてしまったと思うと、それは今もなお興味深いテーマのひとつだ」と、ウェイド博士は話している。