アステカの黒曜石、数百点を分析して入手経路が判明 交易網には敵対地域も

(CNN) 数百点におよぶ黒曜石製の遺物から、アステカ人が何世紀も前に道具や装飾品、宗教用具に用いていた火山ガラスの入手先が明らかになった。彼らの広大な交易ネットワークには、敵対地域も含まれていた。

アステカ帝国の首都テノチティトランで出土した黒曜石製品788点を対象とした今回の研究は、同都市における黒曜石遺物の分析としては過去最大規模。研究結果は今月、学術誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」に掲載された。

研究者たちは、地球化学的指紋を非破壊的に特定できる携帯型蛍光X線分析装置を用い、儀式用の品には特定の緑色や金色の黒曜石が選ばれて使われていたことを明らかにした。

一方で、切断や削りなどに使う日常的な道具には、別の種類の黒曜石が使われていたため、政治的境界を越えて敵対関係にある社会とも長距離交易を行う、複雑な経済システムを築いていたと研究者は指摘している。

「緑色の黒曜石が好まれていたが、儀式用ではない遺物に多様な種類の黒曜石が使われていたことは、複数の産地から道具が市場を通じて首都に届いていたことがわかる」と、研究の筆頭著者であり、米ニューオーリンズのチューレーン大学人類学博士課程に在籍するディエゴ・マタダマスゴモラ氏は声明で述べた。

研究チームは、この古代首都で見つかった黒曜石の種類の多さに驚いたという。その種類の豊富さは、メソアメリカの他の遺跡で発見されたものを大きく上回っていた。この発見はまた、黒曜石の使用の変化を通じて、アステカ社会が1521年の帝国崩壊以前に、宗教や統制をいかに標準化していったかを明らかにするものでもある。

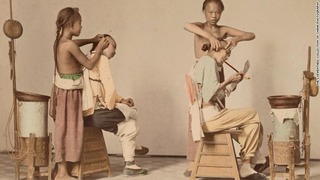

儀式用のつえは、黒曜石の加工に精通した職人の熟練した技術を物語る/Michel Zabé/Courtesy Proyecto Templo Mayor, INAH

最も価値ある黒曜石

アステカ人が黒曜石を発見したわけではない。彼らが1200年にメキシコ盆地に到達した時点で、黒曜石はすでにメソアメリカでは最も一般的な原材料となっていた。マタダマスゴモラ氏によれば、メソアメリカ社会において黒曜石が広く使われるようになったのは、紀元前6000年から2000年ごろにまでさかのぼるという。

黒曜石は、メキシコ中部の西から東にかけて約1000キロメートルにわたるトランスメキシコ火山帯と呼ばれる地質構造から産出される。

黒曜石加工の経験を持つ職人たちは、この火山ガラスを非常に鋭利な道具に加工できた。また、反射性と光沢を生かし、黒曜石を高度に研磨して、装飾品や宗教用具に仕立てることもできた。

分析された黒曜石のなかにはアステカ人が重用した緑色の黒曜石も含まれる/Mirsa Islas/Courtesy Proyecto Templo Mayor, INAH

今回の研究で調査された遺物は、現在のメキシコ市にあったテノチティトランのアステカの主神殿テンプロ・マヨールで数十年にわたって行われた発掘調査で発見されたものだった。これらの黒曜石遺物の約90%は、パチューカ山地から出土したものであった。

何世紀も前、アステカ人は、この神殿の中心部に小型の武器や装飾品を奉納していた。彼らは緑色の黒曜石を最も価値あるものと見なし、「巨匠の黒曜石」と呼んでいたと、マタダマスゴモラ氏は説明する。

緑色の黒曜石は、ケツァルコアトル神が住んでいたとされる神話上の都市トゥランと象徴的なつながりを持つと考えられており、トゥランはメキシコ文明の起源と信じられていた。

同氏は、多くの黒曜石が自然状態では灰色や黒色であることを指摘し、次のように述べている。「パチューカ産の緑色の黒曜石は他に類を見ないものであり、この特定の地質構造に由来している。アステカ人はそれを認識し、価値を見いだしていた。さらに、パチューカでは高品質な黒曜石が生成されたことから、複雑な装飾品の制作にも理想的な素材であった」

帝国の変遷

残りの10%の遺物は、オトゥンバ、トゥランシンゴ、ウカレオ、エル・パライソを含む7地域から産出された黒曜石で作られていた。オトゥンバとパチューカ山地はアステカ帝国の支配下にあったが、ウカレオなどは帝国の政治的境界の外に位置しており、彼らが敵対地域から黒曜石製の道具が地元市場に流入するのを制限していなかったことを示唆していると、マタダマスゴモラ氏は述べている。

また、これらの道具は都市部と農村部の両方の市場で発見された。首都の中心部に住む人々が、周辺の村人や農民と同じ黒曜石材料を使っていたという事実は、この研究における最も注目すべき発見の一つだと、米ノースカロライナ州立大学社会学・人類学准教授のジョン・ミルハウザー氏(本研究には非関与)は指摘する。

アステカの歴史初期には、黒曜石の供給源は限られていた。だが、アステカ帝国が1430年にアスカポツァルコのテパネカ王国を滅ぼした後、黒曜石の種類が増加したことから、商業ネットワークが拡大していったことがうかがえる。

マタダマスゴモラ氏によると、1481〜86年の君主ティソクの統治下では、黒曜石の供給源はオトゥンバとパチューカ山地の2地域に限られていたが、86年以降に新たな支配者が即位すると、供給源は再び7地域に拡大。黒曜石の流通は首都の政治状況と密接に関係していたことが明らかになった。

同氏は今後、黒曜石がメソアメリカ各地をどのように移動し、テノチティトランへ運ばれてきたのか、その経路の解明を目指している。