第2次大戦の激戦生き延びた米海軍艦、魚雷で失われた艦首見つかる ソロモン諸島

(CNN) 第2次世界大戦中の太平洋の海戦で甚大な損傷を被った米海軍巡洋艦の艦首が発見され、同軍史上最も注目すべき物語のひとつに新たな光が当たっている。

80年以上前の当時、「USSニューオーリンズ」の乗組員たちは日本軍の魚雷を受け、多数の水兵を失った。その後彼らはココナツの丸太で応急的な艦体の修理を行うと、そこから約2900キロを後ろ向きに航行して戦域を離脱した。

同艦の艦首は海底に沈んだ。しかし週末、オーシャン・エクスプロレーション・トラストが手掛けるノーチラス・ライブでの探索で、この艦首を発見。ソロモン諸島のアイアン・ボトム・サウンドの水深675メートルの地点に沈んでいるのが見つかった。

遠隔操作の水中探査機を使い、科学者と歴史学者が艦船の構造、塗装、錨(いかり)の細部を観察。艦首がニューオーリンズのものであることを確認した。探索の模様を公開するウェブサイトが明らかにした。

1942年11月30日、ニューオーリンズはガダルカナル島沖のタサファロンガ沖海戦で左舷艦首に魚雷攻撃を受けた。

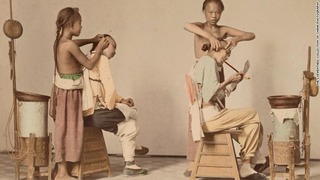

1943年2月、豪シドニーのドライドックで激しく損壊した艦体の洗浄、修復作業を受ける米海軍巡洋艦「USSニューオーリンズ」/U.S. Navy

魚雷の爆発により、ニューオーリンズの前部弾薬庫の弾薬が引火。全長約180メートルの同艦の前部5分の1を破壊した。900人の乗組員のうち180人以上が死亡したと記録されている。

乗組員たちは、艦内の浸水を防ぐために隔壁を塞ぎ、やっとの思いでトゥラギ島の港に入った。

「航空攻撃から艦をカモフラージュするため、乗組員はココナツの丸太で艦首を作った」と米海軍の記録は述べている。

ルイジアナ州にある国立第2次世界大戦博物館の記述によれば、同艦はその場しのぎの艦首のまま、より頑丈に修理を施すべく太平洋を渡った。オーストラリアまでの約2900キロの距離を、逆向きで航行したという。

米退役海軍大佐カール・シュスター氏はCNNの取材に答え、軍艦を後ろ向きに航行させてこれだけの距離を移動する、その驚くべき技術に言及した。

艦首は波を切り抜けるように設計されているが、艦尾はそうではない。波で艦尾が持ち上げられると、舵(かじ)は水中で効かなくなり、操艦を困難にするとシュスター氏は説明する。

また艦の前部を失うことで操艦の中心、つまり「ピボット・ポイント(転心)」が変わるとも付け加えた。

シュスター氏によればニューオーリンズの士官たちは、艦を安定させ、正しい方向に進めるために、まったく新しい行動や命令をその場で学ばなければならなかったはずだという。

タサファロンガ沖海戦で発揮された創意工夫と適応力はニューオーリンズを救い、その後の戦争で同艦が戦力となるのを可能にした。

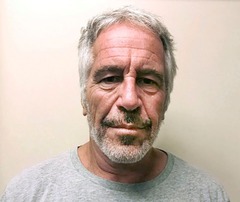

1934年6月前後に撮影されたニューオーリンズ/U.S. Navy

オーストラリアから太平洋を横断し(今回は本来の向きで航行)、ワシントン州ピュージェット湾の米海軍造船所までたどり着いたニューオーリンズは、恒久的な修理を受けた。その後、サイパンと沖縄の決戦を含む太平洋全域での戦闘に参加。これらの戦闘により米軍は制空権を獲得し、大日本帝国に最終的な打撃を与えることができるようになった。

第2次世界大戦博物館によれば、同艦は太平洋での海戦により17個の従軍星章を授与された。これは太平洋戦域で3番目に多い数となる。

ニューオーリンズの艦首は、アイアン・ボトム・サウンドの21日間の探索で発見された。探索には米海洋大気局(NOAA)海洋探査、海洋探査協力研究所、ニューハンプシャー大学、海軍歴史遺産司令部が協力した。

第2次大戦前はサボ・サウンドと呼ばれていたアイアン・ボトム・サウンドだが、連合軍兵士らが現地での戦闘で沈没した膨大な数の軍艦にちなみ、現在の名称を与えた。

探索チームによれば、1942年8月から12月にかけて、五つの主要な海戦がそこで繰り広げられた。その結果、双方合わせて2万人以上の人命、111隻の海軍艦艇、1450機の航空機が失われたという。