太陽をかつてなく克明に、世界最大の太陽望遠鏡の新装置

(CNN) 米ハワイ州にある世界最大の太陽望遠鏡で撮影された太陽の画像が新たに公開された。地球に最も近い恒星である太陽の表面が、かつてないほどの精密さで捉えられており、その燃え盛る複雑な細部が明らかになっている。

この画像は、米国立科学財団(NSF)の「ダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡」に新たに搭載された観測装置「可視光チューナブルフィルター(VTF)」によって、初めて撮影された。報道発表によると、この装置は太陽表面で何が起きているのかを、かつてないほど詳細かつ3次元的に観測することができるという。

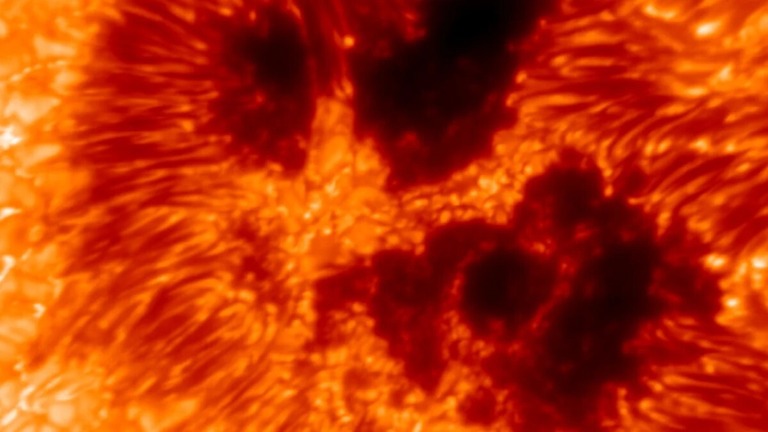

公開された画像は、太陽の内部大気に存在する、大陸ほどの大きさを持つ黒点の群を、1ピクセルあたり約10キロメートルの解像度で鮮明に捉えている。

黒点は、強い磁気活動が集中する領域で、太陽フレアやコロナ質量放出(CME)といった現象が発生しやすい場所とされる。CMEとは、プラズマ(イオン化ガス)と磁場が太陽の外層大気から大量に放出される現象である。

NSFの科学者でイノウエ太陽望遠鏡の観測に携わるフリードリヒ・ベーガー氏によると、この画像は、昨年12月上旬に撮影されたもので、潜在的に危険な太陽の気象現象を理解し、予測するうえで重要な手がかりになるという。

ベーガー氏は、非常に強力で電信局の火災を引き起こしたとされる1800年代の太陽嵐を例に挙げ、このような現象の物理的な要因と、それが現代の技術や社会生活にどのような影響を及ぼし得るのかを理解する必要があると指摘している。

同氏によれば、太陽からの高エネルギー放出は地球の電磁場と相互作用し、電力網や衛星通信ネットワークといった重要インフラに支障や障害を引き起こすおそれがあるという。

太陽は、約11年の周期で磁気活動が活発な時期と低調な時期を繰り返している。昨年10月には、米海洋大気局(NOAA)、米航空宇宙局(NASA)、および国際太陽周期予測パネルの科学者らが、太陽活動が周期の中で最も活発になる「極大期」に達したと発表した。

極大期には、太陽の磁極が反転し、その表面にはより多くの黒点が現れる。

太陽をより詳細に観測

米コロラド大学ボルダー校の環境科学研究協同研究所に所属する研究科学者マーク・ミーシュ氏によれば、熱はコンロの上で煮え立つスープのように太陽の核から放出され、流体運動によって表面へと上昇していくが、黒点とは、恒星内部の複雑な磁場のもつれによって、熱が表面に達するのを妨げる領域であり、いわば「磁気の栓」のような存在だという。このため太陽の他の領域よりも光の放出が少なく、画像では暗く見え、周囲よりも温度が低くなっている。同氏は今回の研究には関与していない。

太陽の表面に見られる質感は、密度や温度の違いによって生じており、その構造はタマネギのように層を成している。

ミーシュ氏によれば、VTFはラジオのチューナーのように異なる波長に「合わせる」ことで、こうした複数の層を探査し、それらの層の間で起きている現象を観測できるように設計されているという。

一般的なカメラで撮影された画像は、複数の波長を同時に含む光を利用しているのに対し、VTFは、イメージング分光偏光計の一種として、測定可能な波長を一つひとつ選び出し、フィルターを通して観測している。

このフィルタリングを実現するために、この装置では「エタロン」と呼ばれる、わずかミクロン単位の間隔で隔てられた2枚のガラス板を使用している。

この原理は、ノイズキャンセリング機能を備えたヘッドホンのしくみにも似ており、波長の近い二つの波が同じ経路や交差する経路を進むと、互いに打ち消し合ったり、逆に強め合ったりすることがある。

この2枚のガラス板の間に「閉じ込められた」光の波が干渉を起こし、板同士の間隔によって、どの「色(波長)」の光が通過し、どの波長が打ち消されるかが決まるのだと、ベーガー氏は説明している。