中世のマーリンとアーサー王の写本を発見、本の表紙に転用 英

(CNN) 中世の貴重な写本が、表紙に見せかけて別の本の装丁に縫いこまれているのが発見された。この断片にはマーリンとアーサー王に関する物語が記されていた。英ケンブリッジ大学図書館が明らかにした。

見つかった2ページは13世紀の「Suite Vulgate du Merlin」の写し。中世の写本作家が古フランス語で手書きしたこの写本はアーサー王伝説の続編として出版された。現在、続編の写しは30点余りしか現存していない。

ケンブリッジ大学図書館のフランス人の専門家イレーヌ・ファブリテランチ博士によれば、「ランスロ=聖杯サイクル」として知られるシリーズの一部であるアーサー王の物語は貴族や王族の間で人気があった。物語は宮廷から宮廷へと旅する詩人によって、朗読されたり演じられたりした。

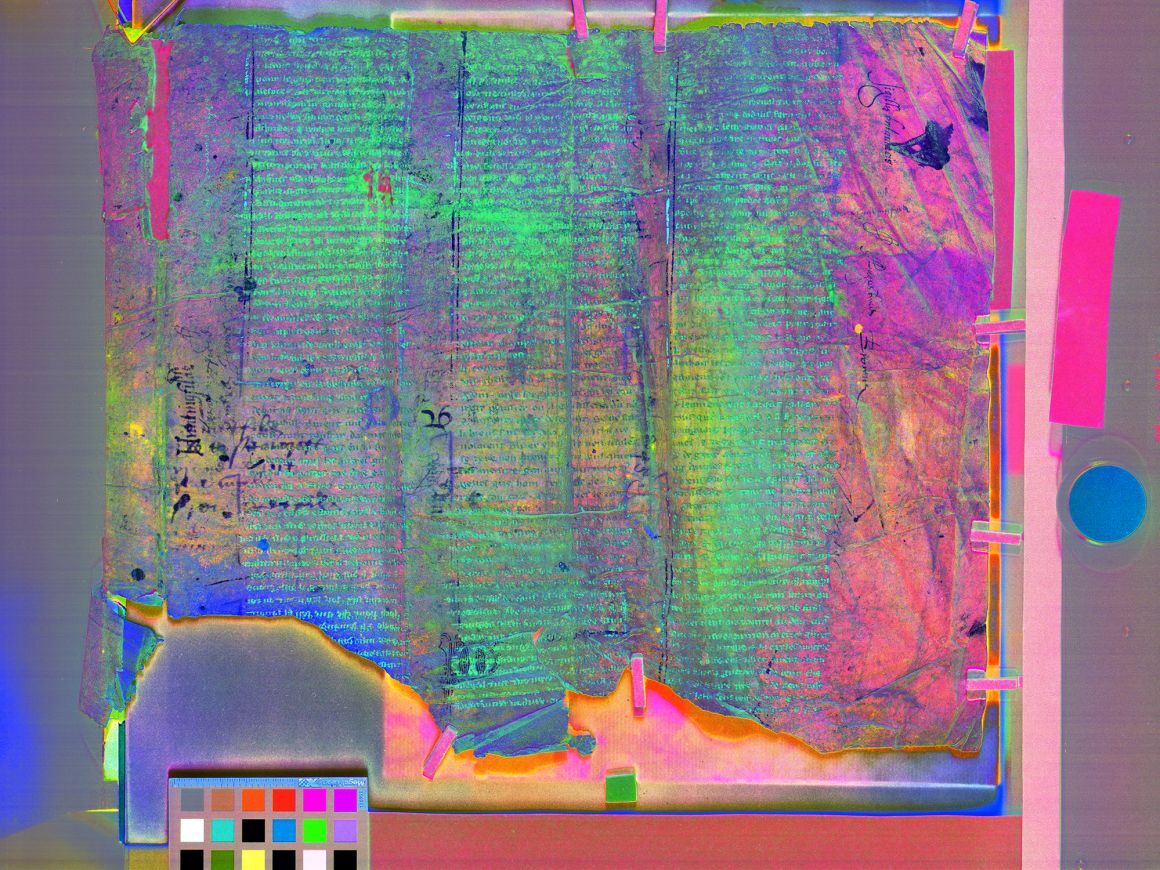

研究チームは、とじ目を外して広げることで、もろいページを傷つける危険を冒すのではなく、画像撮影とコンピューター断層撮影(CT)で紙の3Dモデルを制作し、それを仮想的に広げて中身を読むことに成功した。

ファブリテランチ氏はこの写本の希少性を最初に認識した一人で、今回の発見について「まさに一生に一度の経験だ」と語った。

スキャンによって、はるか昔の製本技術や再利用された原稿の隠された詳細が明らかになり、起源を解明する手がかりにつながるかもしれない。

「これは単なる文書そのものというだけでなく、重要な遺物でもある。それがどのように再利用されたのかは16世紀のイングランドのアーカイブの慣行を物語っている。それ自体が歴史の一部だ」(ファブリテランチ氏)

よく見えるところに隠されていた

ケンブリッジ大学の元アーキビスト、シアン・コリンズ氏は2019年、英サフォーク州ヘベニンガムのバネック家が所有していた邸宅の不動産記録を再整理していたときに、今回の写本の断片を初めて発見した。これらのページはアーカイブ資産記録の表紙として使われ、以前は14世紀のガウェイン卿の物語として記録されていた。

しかし、コリンズ氏はこの文書が古フランス語で書かれていることに気が付いた。古フランス語は1066年のノルマンの英国征服後に貴族やイングランドの王室で使われていた言語だ。また、文章のなかにガウェインやエクスカリバーといった名前も見られた。

コリンズ氏や研究者らは、ガウェインやその兄弟、父親であるロット王と、サクソン人の王との戦いと最終的な勝利を記した文書の解読に成功した。

研究者が提供した翻訳によれば、もう1ページにはアーサー王の宮廷の場面が書かれており、マーリンがさっそうとしたハープ奏者に変そうして登場する。

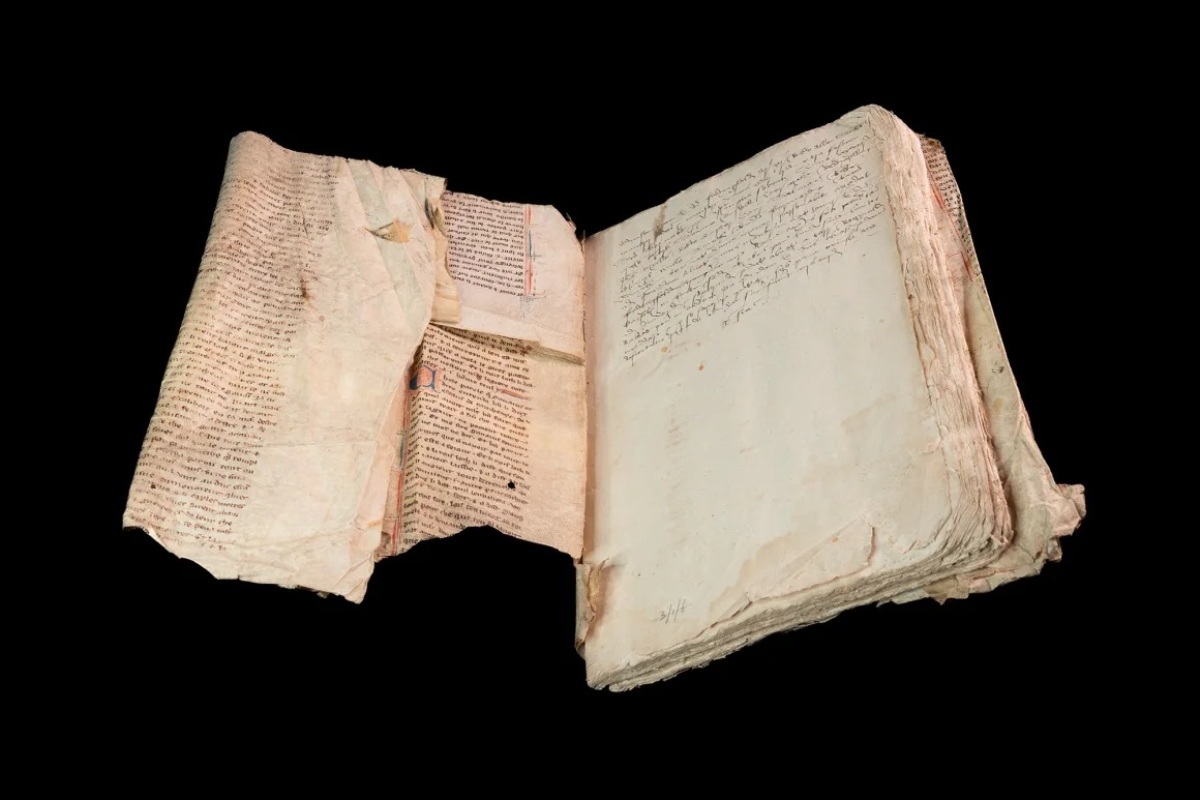

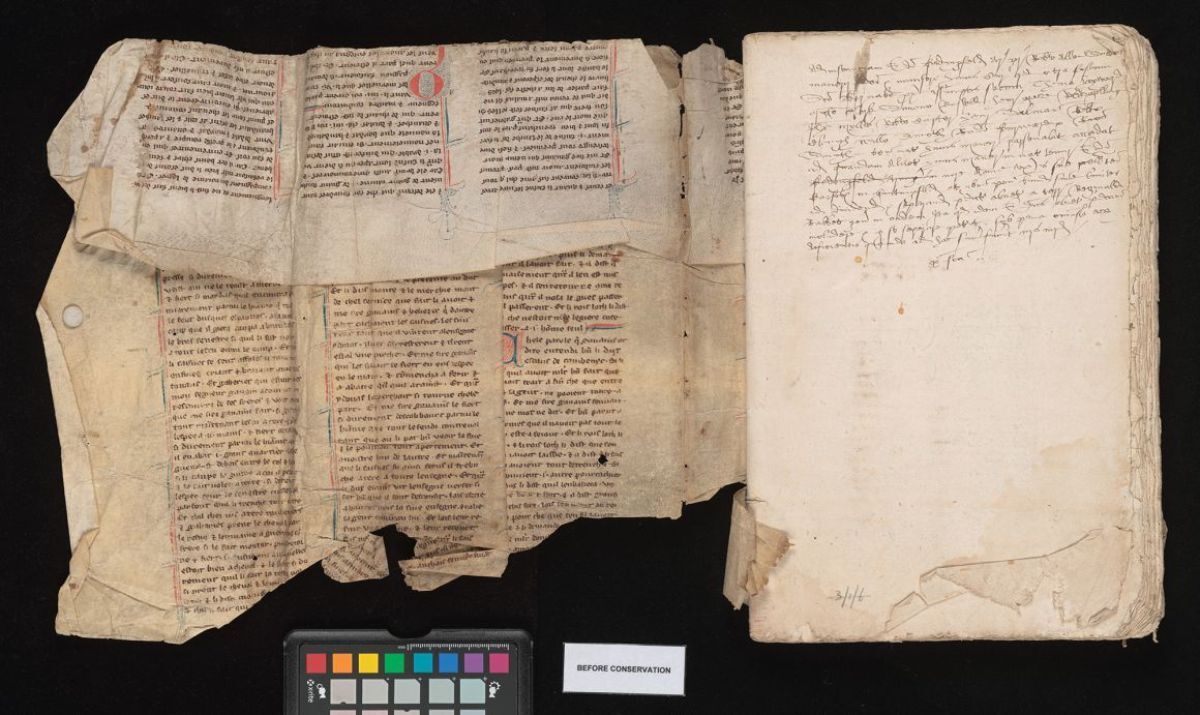

写本は折り畳まれ、縫い合わされて、不動産記録の表紙となっていた/Cambridge University Library

「祝宴を喜び、執事のケイがアーサー王とグィネビア王妃に最初の料理を運んできたとき、キリスト教の土地でかつて見たこともないほどハンサムな男性が到着した。彼は絹のチュニックをまとい、金と宝石を織り込んだ絹のハーネスを締めていた。その輝きは部屋全体を明るく照らしていた」

どちらの場面も「Suite Vulgate du Merlin」の一部であり、もともとは「Merlin」の約30年後の1230年に書かれたもので、マーリンとアーサー王の起源の物語を語り、アーサー王の戴冠(たいかん)式で終わる。

「(続編は)アーサー王の初期の治世について語っている。アーサー王の正統性を疑う英国の男爵たちの反乱に直面し、外部の侵略者であるサクソン人と戦わなければならない。アーサー王はずっとマーリンに支えられてきた。マーリンは戦略的な助言を与え戦場でもアーサー王を助ける。マーリンはときに姿を変え、相手を感銘させたり楽しませたりする」(ファブリテランチ氏)

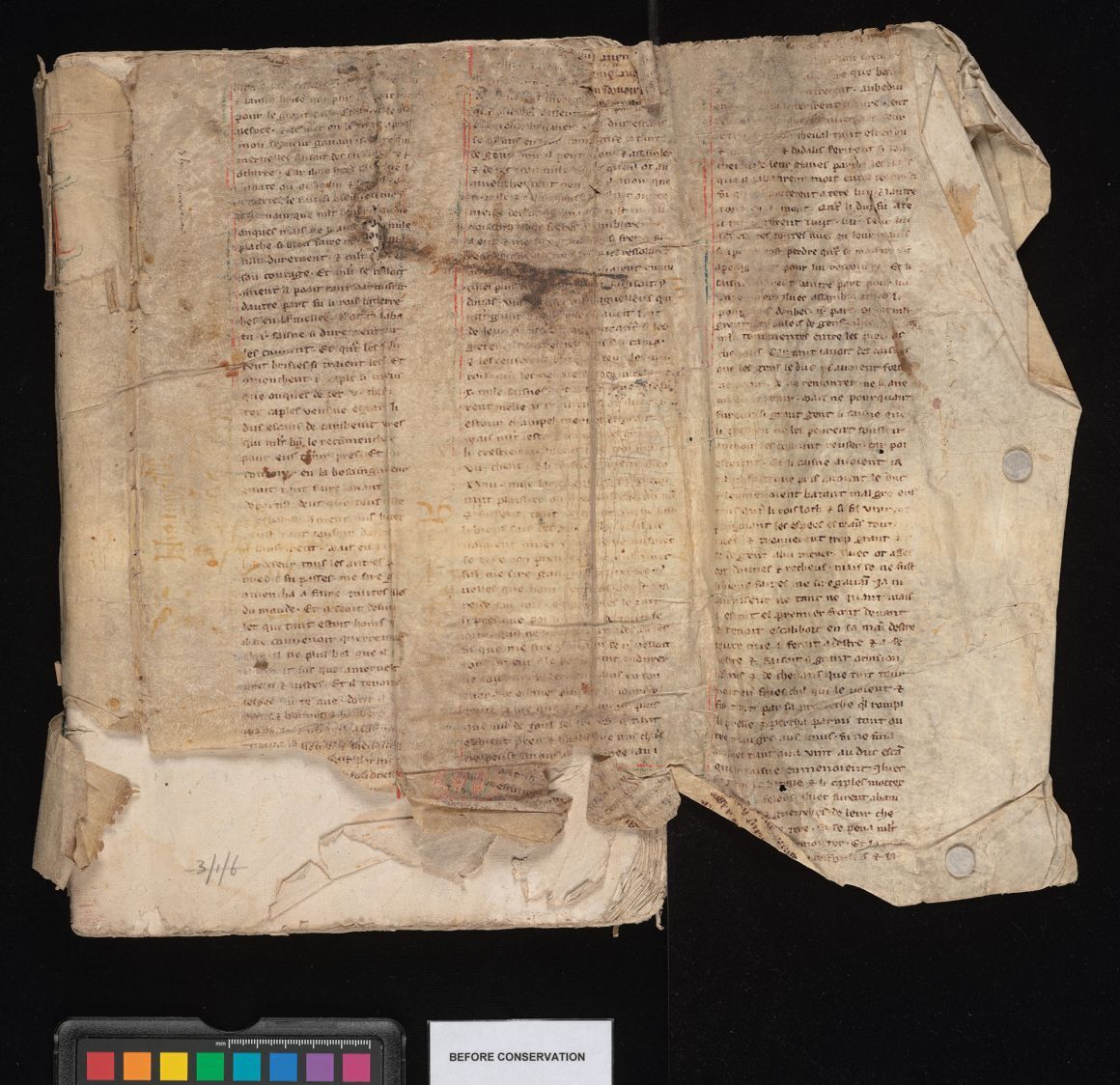

いくつかの文字に施された青や赤の装飾から、この写本は13世紀後半から14世紀初頭に書かれたものであると推定される/Błażej Mikuła/Amélie Deblauwe/Cambridge University Library

本の旅路をたどる

ページは破られ、折りたたまれ、縫い合わされていたため、文書を解読したり、いつ書かれたのかを判別したりすることは不可能だった。ケンブリッジ大の専門家が集まり、詳細な分析を実施した。

ページを分析した結果、赤と青の特徴的で装飾的な頭文字が記されたこの写本は1275年から1315年の間にフランス北部で書かれ、その後、英国に輸入されたと考えられることがわかった。

研究者はこれを「Suite Vulgate du Merlin」の短縮版と考えている。写本は中世の写字生によって、それぞれ手書きで書かれ、その作業は何カ月もかかることがある。サクソン王のひとりの名前が「Dodalis」ではなく「Dorilas」となっているなど目立つ誤植もある。

古フランス語で書かれた文章の一部は時の経過とともに色あせたりしていた/Błażej Mikuła/Amélie Deblauwe/Cambridge University Library

印刷技術が普及して、表紙にも使える丈夫な羊皮紙としての価値が高まった16世紀末までに、古い中世の写本を廃棄して再利用することが一般的になった。

「古フランス語の読解や理解が難しくなっていた可能性が高く、(サー・トーマス・)マロリーの『アーサー王の死』など、アーサー王の物語のより新しい英語版が英国の読者に読まれるようになった」(ファブリテランチ氏)

隠された手がかりを発見する

研究者は、紫外線や赤外線などさまざまな波長の光を用いて文書を撮影し、文字の読みやすさを向上させ、隠された詳細や余白の注釈を明らかにした。X線スキャナーを用いたCTスキャンを実施して羊皮紙の層を仮想的に透視し、写本の3Dモデルを作成した。これにより、ページがどのようにとじ合わされて表紙が作られていたのかが判明した。

CTスキャンの結果、かつては本全体を固定するために革の帯がまかれていた可能性が高いことがわかった。その帯により、文字の一部が擦り切れていた。羊皮紙をねじったひもと糸で補強されてもいた。

異なる波長の光を使ってスキャンを実施した/Błażej Mikuła/Amélie Deblauwe/Cambridge University Library

研究チームは数百枚の画像をデジタルで組み立て、ページの仮想のコピーを作成した。

研究者は今回のプロジェクトのために開発した手法はもろい写本や特に時間の経過とともに他の用途に転用された写本にも適用でき、非破壊的な分析が行えると考えている。研究チームは今回の手法について、将来の研究論文で発表する予定だ。